Gegenwart kuratieren

Sie sollen pflegen, vertreten, Vormund sein. So verlangt es zumindest der lateinische Ursprung ihrer Berufsbezeichnung. Heute sind Kurator*innen viel mehr: Sie wählen aus, interpretieren, gestalten den Diskurs mit. Sie sind überflüssig – meinen manche, neutrale Persönlichkeiten sind sie mit Sicherheit nicht – das wissen die meisten. Wie Kurator*innen aus unserem Umfeld arbeiten, das wollten wir für unseren aktuellen Themenschwerpunkt wissen. Im Gespräch haben wir erfahren, welche Künstler*innen sie gerade spannend finden, welche künstlerische Position sie schon lange verfolgen, aber bisher vielleicht noch nicht ausstellen konnten, welche Themen aus ihrer Sicht dringend besprochen gehören und woher ihre Ideen kommen. Und wo sie sich informieren, was hören/lesen/sehen haben uns auch einige von ihnen noch verraten. Daraus entstand ein persönlicher Zugang zu Kurator*innen und ein noch persönlicherer zu ihren Künstler*innen.

Quelle Titelbild: Klick

"Der Begriff „studies“ ist bei Iman Issa zentral, es sind immer Versuche, die spielerisch, humorvoll auf Problemstellungen eingehen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen."

– Nina Tabassomi

Was stellt Nina aus? Zuletzt: Corita Kent (war bis Oktober im TAXISPALAIS zu sehen)

Nina Tabassomi

Nina Tabassomi (*1977) ist Kuratorin und Theaterwissenschaftlerin. Nach Aufenthalten in Berlin (based in Berlin und KW Institute for Contemporary Art), Kassel (Fridericianum) und New York (Ludlow 38) leitet sie seit Anfang 2017 das TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol in Innsbruck. Sie realisierte dort unter anderem Gruppenausstellungen wie „Accentisms“ und die Trilogie „Lieben – Sex – Lachen“ sowie Einzelausstellungen von Maryam Jafri, Corita Kent oder Iman Issa.

Nina Tabassomi: In der Ausstellung, die ich demnächst eröffne, zeige ich eine Künstlerin, die mich seit Langem beeindruckt und die ich bereits seit Jahren verfolge. Als Kuratorin schaut man sich natürlich viel an und Positionen, die einen fesseln, überraschen und bewegen, beobachtet man dann sehr genau. Das sind selbstredend mehr als man zeigen kann. Aber selbst bei diesen Positionen muss man teilweise abwarten, bis der richtige Zeitpunkt, die richtige Institution, der richtige Raum da ist. Manchmal kann man gewünschte Ausstellungen also nicht sofort zeigen. Bei Iman Issa ist jetzt für mich mit dem TAXISPALAIS der richtige Zeitpunkt gekommen.

Iman Issa war bereits in deiner Gruppenausstellung „Lachen“ (2019) vertreten - euer erster Kontakt?

Nicht der erste Kontakt, aber unsere erste Zusammenarbeit. Verfolgt habe ich ihre Arbeit zu diesem Zeitpunkt aber schon viel länger. Ich fand ihre künstlerische Strategie von Anfang an bezwingend und einzigartig. Im Zusammenhang der damaligen Ausstellung „Lachen“ wusste ich gleich, dass ihre Arbeiten einen komplexen Beitrag liefern können. Und auch Iman hat sofort verstanden, weshalb ich in diesem Kontext an ihre Arbeiten gedacht habe. Sie hat für die Ausstellung neue Werke aus zwei ihrer Serien produziert. Arbeiten, die nicht oberflächlich und offensichtlich über das Lachen gesprochen haben, die aber ein strukturelles Moment des Lachens in der Betrachtung erfahrbar gemacht haben.

Du nanntest ihre Arbeiten bezwingend. Was reizt dich daran?

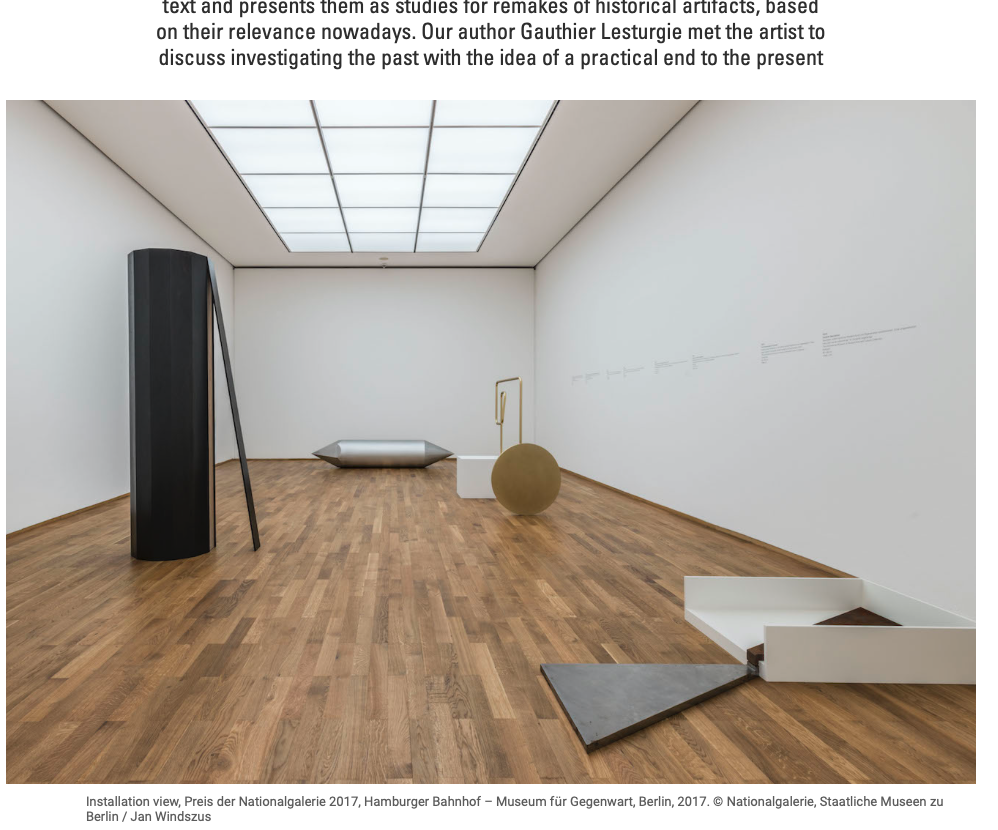

An ihrer Arbeit ist beeindruckend, dass sie sehr grundsätzliche Fragen stellt: den Status von Objekten betreffend, zur Bedeutung von Bezeichnungen oder zum Umgang mit der Vergangenheit in Ausstellungskontexten. Es geht um die Beziehung von Bildern, Objekten, Erklärungen, Rahmungen und Subjekten – letztendlich um den Wahrnehmungsprozess selbst. Sie verweist auch darauf, inwiefern auch Begriffe historisierend gedacht werden müssen. Was entsteht im Zusammenspiel zwischen einem historischen Artefakt und seiner Aufladung für die Gegenwart sowie der Behauptung der Relevanz dieses Objekts? – alles Fragen, die den Ausstellungsraum ständig durchströmen, aber die selten so behandelt werden, wie bei ihr. Dennoch erhebt sie mit ihren Arbeiten keine Anklage, den Werken eignet immer auch ein spielerisches Moment. Der Begriff „studies“ ist bei ihr zentral, es sind immer Versuche, die spielerisch, humorvoll auf Problemstellungen eingehen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen.

Welche Diskussion soll die Ausstellung deiner Meinung nach auslösen?

Wir könnten darüber diskutieren, was wir in Ausstellungen ständig machen. Wie wir in solchen Räumen Realitäten kommentieren, reflektieren und wahrnehmen. Wir behaupten ja immer die Relevanz von Themen für die Gegenwart. Historische Artefakte werden herangezogen und ihr Bezug zur Gegenwart herausgestellt. Wir sprechen aber selten darüber, dass diese Objekte heute nach wie vor nicht neutral beschrieben werden können, dass auch unsere Historisierungen von Narrativen abhängen, die mit heutigen Ideologien zusammenhängen. Wir sollten uns fragen: Wie viel Aufladung erträgt ein Objekt? Iman Issa macht in ihren Arbeiten Leerstellen auf, wo die Beschreibung nicht mehr zusammenpasst mit dem, was wir sehen. Zumindest auf den ersten Blick. Besucher*innen werden auch in der neuen Ausstellung den Text, das Label der Arbeit an der Wand lesen und werden das Gelesene dann in der Skulptur wiedererkennen. Sie sind also bereit, das Objekt aufzuladen. Erst nach und nach werden sie erkennen, dass es keine Deckungsgleichheit zwischen ihnen gibt. Spätestens bei der Materialangabe wird klar: Das Label beschreibt nicht das Objekt, welches wir sehen. Das bewusste Erfahren des eigenen Wahrnehmungsprozesses finde ich bei Iman Issa sehr spannend. Auch die Frage nach Entität und Identität kommt damit ins Spiel.

Du hast den Begriff Identität angesprochen.

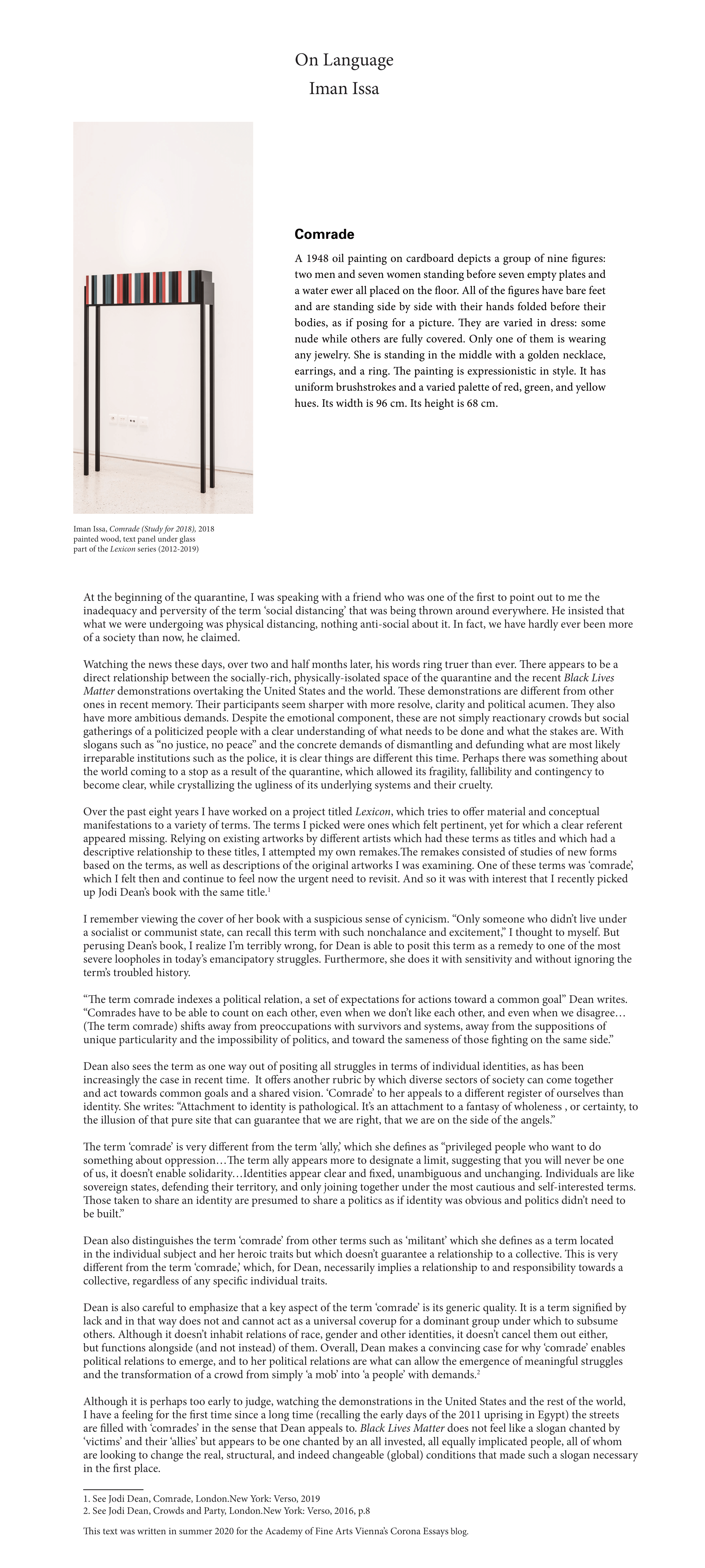

Der ist im Ausstellungskontext auch besonders relevant, da wir uns gerade in einer Zeit befinden, wo den Museen bewusst wird – auch in ihrem Umgang mit Sammlungen – dass sie den westlichen Kanon aufbrechen müssen. In diesem Kontext zeigen Iman Issas Arbeiten, dass alle einfachen Veränderungen oder Umkehrungen wieder an Fallstricke gebunden sind. Es wird immer kompliziert und falsch, wenn wir mit zu klaren Vorstellungen von Identität operieren. Dies betrifft u.a. die Subjektposition der Künstler*in, das sieht man etwa in den Selbstporträts Issas, die sich jeweils mit einer anderen Person im Porträt verschränkt (aus der Serie „Proxies“). Das Wissen darum, dass die Vorstellung einer Ganzheit, einer abgeschlossenen Entität, sowohl was die Künstler*innenbiografie als auch das Objekt betrifft, eine Fiktion ist, ist bei Iman Issa zentral. Also auch wenn uns im Kunstbetrieb klar ist, dass wir einiges umdenken müssen, halten wir trotzdem im grundlegenden Denken an Oppositionen fest, die das Problem nur verschieben, verlagern, aber nicht an der Wurzel packen. Die visuellen Ergebnisse von Iman Issa sehen für mich außerdem sehr relevant, sehr präzise aus. Es gibt keine Verweigerung von Visualisierung und Form, eher ein Verkomplizieren. In ihrer Serie „Lexicon“ geht Issa auch von Kunstwerken und ihren Titeln aus, die sie neu interpretiert und neue Vorschläge macht, wie diese Begrifflichkeiten sich heute manifestieren könnten. Der Text allerdings beschreibt das historische Werk. Mit diesem lässt sie ihren Vorschlag zusammenprallen.

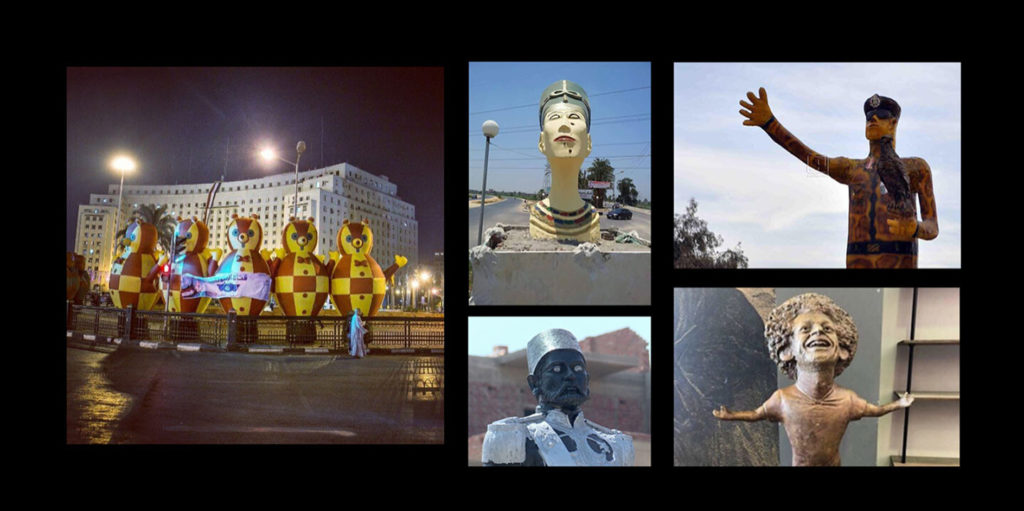

Über welche Themen, auch außerhalb des Kunstbetriebs, könnte man angesichts der Arbeiten von Iman Issa sprechen? Die Denkmaldebatte vielleicht?

Monumente spielen auf jeden Fall eine Rolle. Man kann zahlreiche Themen anknüpfen. Ich glaube aber, ihre Arbeit ist stark, weil sie so grundsätzlich ist. Sie macht Fragen auf, die schon beginnen, bevor konkrete Debatten ansetzen. Wie gehen wir mit Objekten um, wie gehen wir mit Artefakten um, was verstehen wir unter Identität? Allein die richtige Frage, die zeigt, wie komplex die Zusammenhänge sind, kann uns davor bewahren, neue Fehler in diesen Debatten zu begehen. Denken wir nochmal an den westlichen Kanon, den wir aufzulösen versuchen: Die Identität der Kunstschaffenden wird in einigen Ausstellungen in einer Weise inszeniert, die so tut, als sei sie wichtiger als die Relevanz der Arbeiten. Es wird vergessen, dass man sie zeigt, weil diese zentralen Arbeiten im Kanon fehlen. Der Fokus verschiebt sich stattdessen auf die Herkunft, eigentlich das Gegenteil von dem, was intendiert war. Davor bewahrt uns die Arbeit von Iman Issa.

Ihre Arbeiten sind also durchaus kritisch.

Ja, natürlich sind sie kritisch. Aber sie erschaffen ein Spiel, das uns Reibungen und Problemstellen erfahrbar macht. Ich würde die Arbeiten essayistisch nennen.

Du hast Iman Issa über ein filmisches Werk von ihr kennengelernt. Willst du uns davon mehr erzählen?

Der Film „Proposal for an Iraq War Memorial“ ist eine Auftragsarbeit. Er ist im Kontext einer Ausstellung entstanden, in der Künstler*innen eingeladen wurden, sich Gedanken über ein Denkmal zum Irakkrieg zu machen. Issa hat darauf mit einem Film reagiert, in dem sie Impressionen zusammenstellt hat, die ihr Bild vom Irak und auch anderen Kriegssituationen geformt haben. Es wird deutlich, dass ihr Beitrag nicht auf ein Denkmal hinausläuft, sondern auf ein sehr interessantes Foto. Der Film ist bald bei uns zu sehen, und ich möchte es deshalb nicht vorwegnehmen. Der Film problematisiert unseren Umgang mit Bildern, fragt danach, wie sich Bilder zur Realität verhalten – wieder sehr grundsätzlich, wieder spielerisch.

Wie kommst du als Kuratorin grundsätzlich ins Gespräch mit Künstler*innen?

Das ist jedes Mal unterschiedlich. Wenn man eine künstlerische Position verfolgt, dann sieht man natürlich auch ihre Ausstellungen. In diesem Kontext lernt man sich kennen. Auch Atelierbesuche sind zentral. Grundsätzlich ist es nicht schwierig, mit Künstler*innen in Austausch zu kommen.

Woran orientierst du dich? Wo kommen die Ideen zum Ausstellen her?

Als Kurator*in schaut man sich ganz einfach sehr viel an. Man liest sehr viel. Man steht in Kontakt mit Künstler*innen. Es gibt nicht die eine Quelle. Es gibt unterschiedliche Wege hin zu Künstler*innen. Und natürlich verfolgt man als Kurator*in auch den Diskurs außerhalb der Kunst. Das ist bei Iman Issa übrigens auch ein wichtiger Ansatz: Ihre Arbeiten zeigen auch, dass dieser Raum oder jedes Objekt, jedes Bild, immer in Relation zur Außenwelt stehen. Es geht nicht nur um kunstinterne Diskurse. Es geht darum, was in der Welt passiert und welche Rolle die Kunst in diesem Setting spielt. Wie kommentiert und reflektiert Kunst die Realität und schafft dabei eine neue?

Wie gehst du in eine Einzelausstellung - mit bestimmten Plänen oder lässt du den Künstler*innen lieber Raum?

Man unterhält sich viel. Zu allererst geht es vielleicht darum, ob man ein Projekt in den Vordergrund stellen oder einen Überblick zeigen möchte. Wobei ich anführen möchte, großen Überblicksausstellungen, gerade in einem jungen Alter, stehe ich eher kritisch gegenüber. Bei Iman Issa haben wir uns gemeinsam entschieden, dass wir unterschiedliche Facetten ihrer vielfältigen Arbeiten zeigen möchten. Eine bestimmte Richtung ergibt sich also im Gespräch mit den Kunstschaffenden und manchmal können die Richtungen innerhalb der Vorbereitung auch nochmal komplett wechseln. Letztlich entsteht eine Ausstellung im Dialog.

Bevor die Ausstellung real steht, steht sie also schon in deinem Kopf?

Eine Grundvorstellung vielleicht. Es kann sich auch nochmal einiges ändern, wenn man die Arbeiten im Raum sieht. Ich glaube, ich kenne das Taxispalais inzwischen ganz gut, dennoch kann man oft schwer vorwegnehmen, was der Raum etwa mit Skulpturen macht. Der Dialog ist also ein langer Prozess, der erst abgeschlossen ist, wenn die Ausstellung eröffnet ist.

Es ist die Aufgabe von Institutionen, Neuproduktionen zu ermöglichen, die unabhängig von kommerziellen Interessen entstehen. Neuproduktionen können einen ganz speziellen Bezug zum Ort haben, was auch sehr reizvoll sein kann. Bei Iman Issa ist es eher so, dass ihre Serien ja schon sehr weit vorgeplant sind – die Arbeiten reagieren auf den Ausstellungsraum als eine spezifische Ideologie, nicht auf den konkreten Raum einer bestimmten Institution. Neuproduktionen sind interessante Experimente, die immer auch ein wenig aufregend für Künstler*innen und Kurator*innen sind.

Was hältst du von Zusammenarbeiten zwischen Institutionen?

Kooperationen sind sinnvoll, man kann mit größeren Budgets arbeiten. Im TAXISPALAIS habe ich zum Beispiel mit der Contemporary Art Gallery in Vancouver zusammengearbeitet. Aber man sollte abwägen, wie gut es ist, wenn man Ausstellungen auch auf kurze Distanzen reisen lässt. Denn ich wünsche mir natürlich, dass Leute nach Innsbruck reisen, um sich unsere Ausstellungen anzuschauen, was sie auch tun. Die Logik, dass viele Institutionen sich verbieten, Positionen zu zeigen, die kurze Zeit vorher in der Nähe präsentiert wurden, ist jedoch auch höchst problematisch.

Man ist als Kurator*in also schon bestimmten Kriterien unterworfen.

Natürlich zeige ich Iman Issa gerne umfassend als erste Institution in Österreich. Das erzeugt Aufmerksamkeit, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie spielen natürlich auch Museen mit – eine schwierige Diskussion.

Wie entsteht eine Handschrift als Kurator*in?

Ich denke, das sehen andere immer besser, als man selbst, dass es gewisse Herangehensweisen und Vorlieben gibt. Ich habe beispielsweise keine klar fixierten Kriterien für mein Programm entworfen. Auch weil man immer auf die Institution und den Kontext reagiert, ist es zentral, die Zeit und den Ort mitzudenken, an denen man arbeitet. Hier in Innsbruck hat mich bisher interessiert, in dem Kontext der kritischen Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Gegenwart zu fragen: möchten wir wirklich in eine Paralyse verfallen, im Angesicht der nicht so schönen Umstände, die uns zurzeit begleiten oder wo können wir zurückgreifen auf utopische Praktiken, die uns erlauben, Dinge erstmal anders zu imaginieren? Das habe ich versucht, in der Trilogie „Lieben-Sex-Lachen“ zu zeigen. Es ist eine wichtige Rolle von Kunst, dass sie Verbindungen neu entwerfen kann, an den Denkschrauben drehen kann, damit daraus etwas erwachsen kann. Bei„Ökokino“, das ich gezeigt habe, ging es etwa darum zu erkennen, dass wir mit Verzichtslogik den Planeten nicht retten können. Künstler_innen haben stattdessen lustvolle Vorschläge gemacht, wie wir unsere Verschränkung mit dem Nicht-Menschlichen und unsere sich daraus ergebende Verantwortung und Fürsorge genießen können. In diesem Aspekt des spielerischen Imaginierens und Umlenkens von Logiken sehe ich ein großes Potential der Kunst.

Ist es für einen Kurator*in wichtig, eine Handschrift zu haben - wie bei einem Künstler*in?

Es ist keine Handschrift wie bei einem*r Künstler*in. Natürlich gibt es unterschiedliche Strategien und Herangehensweisen, aber ich würde es nicht vergleichen. Man muss natürlich immer bedenken, dass Kurator*innen keine neutralen Persönlichkeiten sind. Deshalb ist es auch so, dass Leitungspositionen größerer Institutionen meistens nicht unbefristet sind. Das finde ich sehr wichtig. Es gibt niemanden, der nur aufsaugt. Es gibt Vorlieben, Interessenschwerpunkte und Visionen, die man setzt und an denen man arbeitet.

Iman Issa, Self-Portrait (Self as William S. Burroughs), aus dem größeren Projekt Proxies, with a Life of Their Own, 2019

Acryl, Epoxidharz, Farbe, Texttafel 44 x 26,5 cm In Auftrag gegeben von TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol für LACHEN Courtesy die Künstlerin und RODEO Gallery, London / Piräus Foto: Günter Kresser

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram anEin Beitrag geteilt von Kunstmagazin PARNASS (@parnassmagazin) am

Iman Issa, geboren 1979 in Kairo (Ägypten), lebt und arbeitet in Berlin/Wien. 2017 war Sie als Stipendiatin des Berliner Künstlerprogramms des DAAD zu Gast. In den vergangenen Jahren waren ihre Arbeiten international u.a. an folgenden Orten zu sehen: Hamburger Bahnhof, Berlin, MoMA, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 21er Haus, Wien, MACBA, Barcelona, Perez Art Museum, Miami, 12. Sharjah Biennale, 8. Berlin Biennale, MuHKA, Antwerp, Tensta Konsthall, Spånga, New Museum, New York und KW Institute of Contemporary Art, Berlin.

“Ich hoffe, mit meinen Vorschlägen, einen Raum zu schaffen, in dem Dinge durchgedacht werden können. Es geht nicht darum ein Statement abzugeben, sondern um den Versuch, es durchzuarbeiten.”

– Iman Issa in: Waak, Anne, Object and Meaning, Berlin Art Week Magazine 2019, https://issuu.com/kulturprojekteberlin/docs/baw_magazine_layout_2019-cm-rz-small-singlepages, S. 60-65

“In art you can show someone a chair and say it’s a table, and they might believe you. The magic is in the possibility that the chair is both unique to itself and that it can signal a lot more besides.”

– Iman Issa im Gespräch mit Mia Jankowicz: https://www.frieze.com/article/focus-iman-issa

Quelle: http://imanissa.com/writings

🗿 ⛩🕎Ausgehend von Artefakten und Kunstgegenständen erarbeitet die Künstlerin Iman Issa in der Serie #HeritageStudies Plastiken, die eine alternative Version zu diesen Gegenständen darstellen und mittels ergänzendem Text einen Bezug zwischen #Geschichte und Objekt herstellen. pic.twitter.com/x06xIlZQLy

— KunstmuseumSG (@KunstmuseumSG) March 24, 2020