Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an🙈🙈🙈 #2020 #artworld #broke #worries #anxiety #aftertheraincomessun

Ein Beitrag geteilt von TheArtGorgeous (@the_art_gorgeous) am

#aftertheraincomessun

Warum hier, warum heute? Fragen über Fragen. Aber, ganz ehrlich: So war das nicht geplant. So wollte das Büro für Gegenwartskunst eigentlich nicht eröffnen. Und nur SO konnte es eröffnet werden. In eine Art Schockstarre versetzt haben wir die tragischen Entwicklungen (fern)erlebt, die für die Gemeinschaft unablässigen Maßnahmen ergriffen und die weitreichenden Umbrüche der letzten Wochen beobachtet und un-verstanden.

Ma-Ma-Ma-MY C O R O N aUS MüDEN WITZEN WURDe bITTERER eRNST.

Kapitel 1

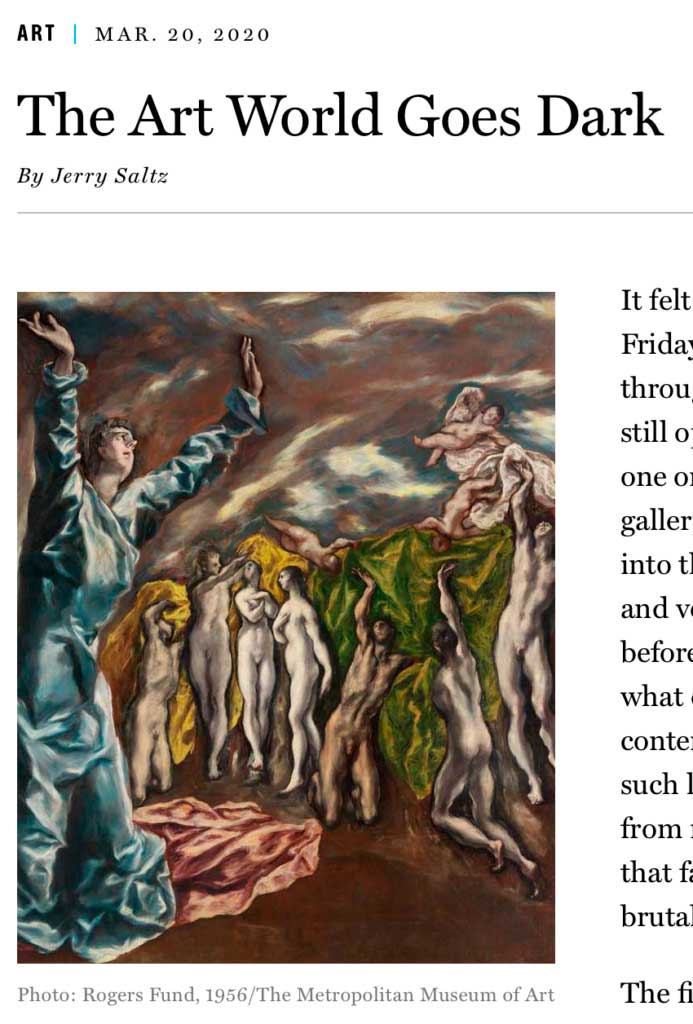

LICHT AUS, VORHANG ZU, BÜHNE LEER

31.12.2019

Mysteriöse Lungenkrankheit in Zentralchina ausgebrochen

9.1.2020

Neuer Virustyp hinter rätselhafter Lungenkrankheit in China entdeckt

11.1.2020

Erster Todesfall in China

19.1.2020

Chinesische Expert*innen: Ausmaß größer als angenommen, Ausbruch „beherrschbar“

21.1.2020

Erster Bestätigter Fall in den USA

22.1.2020

WHO sieht vorerst keine internationale Notlage

7.2.2020

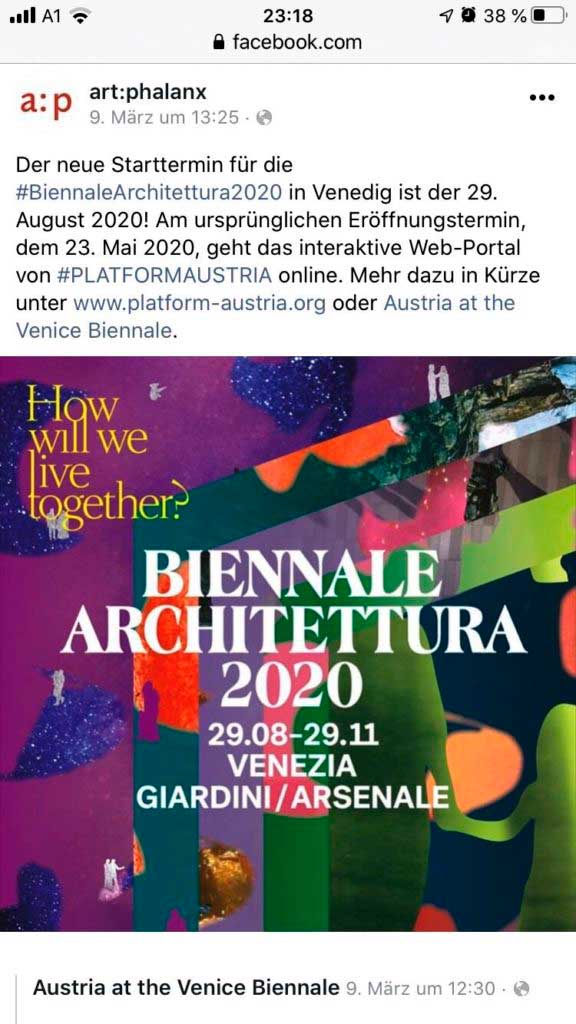

Art Basel Hong Kong wegen Coronavirus abgesagt

23.2.2020

Mailänder Scala sagt alle Aufführungen ab

25.2.2020

Dreh für „Mission Impossible“ in Venedig verschoben

3.3.2020

Leipziger Buchmesse abgesagt

5.3.2020

Kunstmesse Tefaf in Amsterdam findet statt

11.3.2020

„Was kann Gegenwartskunst?“ haben wir seit Anfang März unsere Leser*innen gefragt. „…abgesagt werden“, landete postwendend in unserem digitalen Briefkasten. Mitten in die Fresse. Und doch bringt diese Bestürzung, die der (nicht nur aber auch) deutschsprachige Kulturraum seit Anfang März aufgrund von Covid-19 empfindet, kaum ein weniger dahingerotztes Kommentar derart auf den Punkt.

Wir haben zu. Geschlossen. Abgesagt.

Kunstmessen, Ausstellungen, Veranstaltungen, ja Geburtstage sind (im Idealfall höchstens) verschoben. O M G, seit dem Zweiten Weltkrieg musste das Kunsthistorische Museum in Wien noch nie außertourlich schließen. „Das ist ein Stich ins kulturelle Herz Österreichs“, sagt Direktorin Sabine Haag einen Tag nach dem Shutdown der Presse. → Poetischer, aber ebenso brachial.

Ein Monat wie ein Jahr.

So also sprechen wir gerade über 2020 – in einer Zeit, wo das Kulturjahr eigentlich erst so richtig aufblühen sollte.

SORRy, DIE KuNST HaT ZU

Kapitel 2

VIRUS, VIRAL, VIRTUELL

Kunst kann digital

Kunst soll digital

Kunst muss digital?

ALLES ZU? Nicht ganz, digitale Kunstwerke sind in Ihrem Internetz 24/7 verfügbar. Während Künstler*innen längst Post-Internet-Art machen, will jetzt auch der Rest der Kunstszene mitspielen: Ausstellungen zeigen Künstler*innen (@Marius Sperlich), die hauptberuflich künstlerisch im Netz arbeiten, Symposien (@re:publica 19) sinnieren über zeitgenössische Wege der digitalen Vermittlung für Institutionen. Ganz nebenbei, darf man, kann man, soll man Netzkunst schon institutionalisieren? Und wie verändert sich digitale Kunst, wenn sie im analogen Ausstellungsraum gezeigt wird und damit raus aus dem Virtuellen drängt – gerade in dieser Zeit, in der der Ausstellungsraum reindrängt ins Virtuelle. Na, schon verwirrt?

Corona sei Dank! Wenn das Netz zum relevanten Arbeitsmedium wird, wollen alle viral gehen: Livestream, Videoschaltung, digitale Q&As sind der neue heiße Scheiß – und die virtuelle Führung ist das Balkonkonzert der Kunstszene.

Alle fragen sich: Wie bringt man die Kunst auf die Couch?

Aber kaum jemand entgegnet, sind digitale Maßnahmen ausnahmslos beklatschenswert? Weil, es klatschen ja alle. Sie klatschen, weil sie via Google an einer Vermeer-Ausstellung teilnehmen können, die so eigentlich nie realisierbar wäre. KOSTENLOS. Aber ist so ein Spaziergang per Mausklick noch Kunsterlebnis? Mit “Das Erlebnis vor dem Original ist nicht substituierbar. Wenn jetzt das Heil in einer virtuellen Ausstellungsbesichtigung gesehen wird, dann hätten wir uns Kosten, um endlich das Original zu sehen, ersparen können“, presst sich Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder in einem Interview mit dem Standard gegen das Selbst-Abschaffen. Kritischer ist da nur Jörg Heiser (@Deutschlandfunk). Das Digitale sei zwar sehr, sehr wichtig, meint Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes vor deutscher Presse. „Aber irgendwann will man dann auch mal vor der Mona Lisa stehen.“

19.04.2020- 02.05.2020

Nächster Beitrag „Was macht Gegenwartskunst mit uns?“, hier.

Kapitel 3

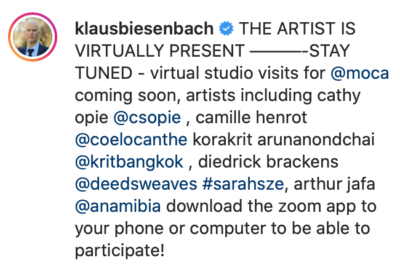

THE ARTIST IS VIRTUALLY PRESENT

#Und was macht der König gerade? Johann König verwendet Instagram ganz ungeniert. Quasi ganztags gibt’s Talks, hier mit dem Künstlerin/Galeristin/Kuratorin-Hybrid Hilde Lynn Helphenstein aka Jerry Gogosian. We like!

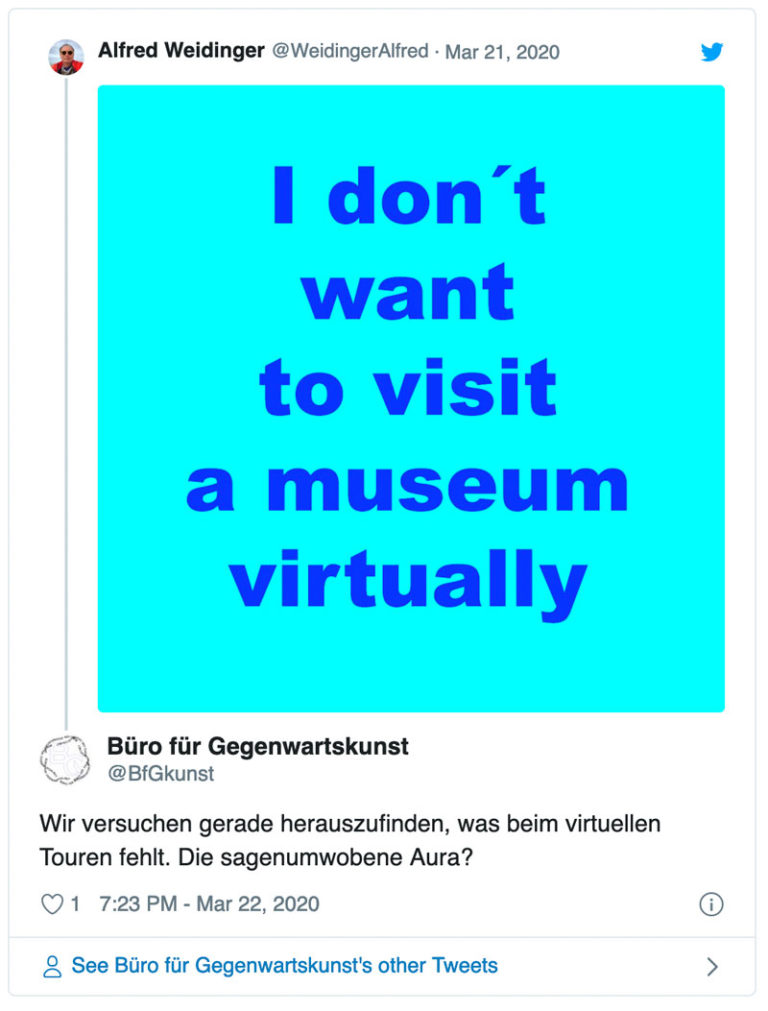

“I don’t want to visit a museum virtually”, postete auch Museumschef Alfred Weidinger. Seine Kritik geht aber nicht grundlegend gegen virtuelle Zusatzwege von Kunstinstitutionen – sein Ex-Wirkungsort, das Museum der bildenden Künste Leipzig, hat ein umfassendes Angebot an digitaler Vermittlung. Weidinger richtet sich eher gegen miesen #digiSmus. DANKE! Denn was in hohen Zuschauer*innenzahlen und lautstarkem Jubel dafür, dass es überhaupt eine Alternative zur leeren Wohnzimmerwand gibt, oftmals untergeht: Qualität, Experiment und Nachhaltigkeit. Simpel, aber oho: Nicht nur Netzkunst kann beiläufig und eine Schau beliebig sein, sondern auch Digi-Aktivitäten von Galerien, Museen oder Künstler*innen können bemüht oder schlichtweg fad sein.

Wir beten dafür:

Geheiligt seien Kriterien!

Voller Extracontent!

Dialog im Digitalen wie Analogen!

Experiment sei mit Dir!

Jeder Livestream ist so wertvoll wie ein Podcast. Jede virtuelle Führung bietet Extra-Content. Jede Online-Ausstellung hat Aura. Jeder kunsthistorische Exkurs ist über 220 Zeichen vermittelbar. The artist is virtually present. N O T.

Was sagt der Künstler dazu? Ist das Erlebnis Kunst noch lebendig, Jörg Piringer?

ABER: Es gibt sie, die zahllosen positiven Beispiele: Auf unserem Digi-WÜHLTISCH haben wir unsere Favorites aufgelistet. Wir stimmen mit mumok-Chefin Karola Kraus ein: “Das künstlerische Arbeiten mit digitalen Mitteln und Techniken prägt die zeitgenössische Kunst immer mehr.“ Und: Dass es trotz Corona Kreativität gebe, zeige sich gerade jetzt eindrucksvoll an vielen Beispielen.

ABER 2: Wie gehts eigentlich weiter? Kommt da noch was? Medienkünstler Peter Weibel MEINT:

Plausch

BG: Wie kamst du zur Schnittstelle Kunst-Musik-Informatik?

Jörg Piringer: Alles begann mit dem Schreiben, als Jugendlicher. Schlechte Gedichte, was man halt so macht im Alter von 16 oder 17. Nach der Schule habe ich Informatik studiert, die künstlerische Beschäftigung lief also mit der technologischen parallel. Als das World Wide Web aufgekommen ist, wollte ich die beiden Stränge vereinen. Das war 1995. Mir war immer klar, dass es Überschneidungspunkte gibt.

Du meintest, der klassische Poesiebegriff greift in deinem Fall nicht.

Piringer: Genau, für mich greift der Begriff nicht mehr. Unsere Realität spielt sich – jetzt mehr als zuvor – in digitalen Medien ab und die beeinflussen Sprache, beeinflussen wie Leute sprechen. Ich will das in meiner Arbeit abbilden und das geht über einen reinen Text hinaus. Es muss irgendwas anderes sein.

Auch die Produktionsweise ist bei mir natürlich eine andere. Ich sitze nicht vor dem Computer und tippe einen Text ein, ich lasse mich lieber inspirieren von Programmen, die Texte für mich erzeugen oder bearbeiten. Dieser Aspekt der künstlichen Intelligenz ist bereits in unserem Alltag angekommen – manche Webpages werden längst von Maschinen geschrieben und nicht mehr von Menschen.

Die Kulturszene interessiert sich jetzt wie kaum zuvor für den virtuellen Raum. Eine Chance oder Zwang?

Ist das Erlebnis Kunst noch lebendig?

Piringer: Das Erlebnis ist im digitalen Raum nicht das gleiche wie im analogen. Aber dieses Phänomen, dass in neuen Medien zuerst alte Formate nachgeahmt werden, das gab es immer schon. Es wird noch dauern, bis mit den Formaten selbst experimentiert wird. Es braucht Experimentierfreude und Experimentierraum! Erst dann hat das Neue eine Berechtigung auch über diese Zeit hinaus.

Was ist mit der geheiligten Aura, dem Original?

Piringer: Das interessiert mich als Künstler nicht unbedingt. Was ich hingegen wirklich vermisse, ist der direkte Kontakt, die emotionale Komponente. Der Austausch, der auch nach oder rund um eine Veranstaltung herum passiert, ist schwierig zu simulieren.

Mit „QuarantineArtTV“ geht’s auch für dich von der Quarantäne ins Netz.

Piringer: Auch bei mir hat der Schock bewirkt, dass ich mich künstlerisch artikulieren wollte. Ich habe ein möglichst offenes Format lanciert, angefangen habe auch ich mit alten Formaten, etwa eine alte Performance von mir ins Netz gestreamt und dazwischen moderiert. Was mir hier fehlte war der Rückkanal: Man macht etwas am Bildschirm, weißt aber nicht, wie die Leute darauf reagieren. Deswegen habe ich inzwischen Feedback-Tools eingebaut, wo Zuschauer etwa klatschen können oder ähnliche Reaktionen zeigen. Das höre ich dann auch live. Es geht mir darum, eine Kommunikation aufzubauen.

Wie verändert ständige Zugänglichkeit die Produktion?

Piringer: Die ständige Zugänglichkeit könnte durchaus den Anschein erwecken, dass eine Arbeit weniger Wert hat. Ich habe im Rahmen eines Kunstprojekts einmal Apps programmiert und diese auch verkauft: Wird für die Kunst Geld bezahlt, wird sie mehr wertgeschätzt.

Wie gut funktioniert Vermittlung digital?

Piringer: Der große Vorteil ist, dass man eine viel höhere Reichweite bekommt. Meine Arbeit würde in Brasilien niemand sehen, wenn sie nicht online verfügbar wäre. Das macht das Ganze auch spannend. Es gibt einen internationalen Austausch und nicht nur einen im eigenen Kreis.

Inwiefern beeinflussen Technologien wie Social Media die Ästhetik?

Piringer: Wenn man mit ihnen arbeitet sehr. Ich habe 2019 eine Initiative gestartet und einen Monat lang täglich für Instagram Videos produziert. Hier beeinflussen schon die Restriktionen von Format, Länge und Frequenz die Produktion. Und natürlich beeinflussen sie auch unsere Aufmerksamkeitsspanne, die eine andere ist als im Kino.

Diese Systeme sind so gestaltet, dass man eigentlich nie genau versteht, wie das Spiel funktioniert. Will man aber eine höhere Aufmerksamkeit erreichen, muss man das Spiel gezwungenermaßen mitspielen. Das macht die Arbeit mit diesen Technologien unfreier oder fremdbestimmt. Und lenkt die Produktion in eine gewisse Richtung, in die man vielleicht gar nie gehen wollte.

Welche Fragen wird die Digitalisierung in der Kunst noch aufwerfen?

Piringer: Ein Thema für mich ist sicherlich dieser menschliche, emotionale und spielerische Kontakt, der bisher nur bedingt simuliert werden kann. Bisher haben wir den Computer ja hauptsächlich als Arbeitsmedium verwendet. Das wird sich in Zukunft bestimmt ändern.

Jörg Piringer, (* 1974) ist ein österreichischer Künstler, Autor, Musiker und Informatiker. Er ist Mitbegründer des Institutes für transakustische Forschung und Gründungsmitglied des Gemüseorchesters.

„Doch anstatt nur Trübsal zu blasen, versuchen wir, darin auch Chancen zu erkennen. Deshalb sind wir zurzeit fleißig daran, Euch virtuelle Alternativen bieten zu können. Damit wir, bis wir unsere Türen wieder öffnen können, wenigstens virtuelle Einblicke bieten können. Denn Kunst, davon sind wir überzeugt, kann eine Möglichkeit sein, dem gefühlten Wahnsinn wenigstens für kurze Zeit ein wenig entfliehen zu können. Und das ist – gerade eben in ungewöhnlichen Zeiten – sehr wertvoll.“

… schreibt Löwenbräukunst auf seiner Website.

QUEEN DER HERZEN <3

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram anUnd was sagt Mutti dazu? (Und was würde eure Mutti sagen? --> Link in Bio) #kunststoff

Ein Beitrag geteilt von BÜRO FÜR GEGENWARTSKUNST (@buerofuergegenwartskunst) am